十、建设有中国特色社会主义时期(1982年9月-1992年1月)

1982年9月1 日,中共十二大召开,提出建设“有中国特色的社会主义”道路。

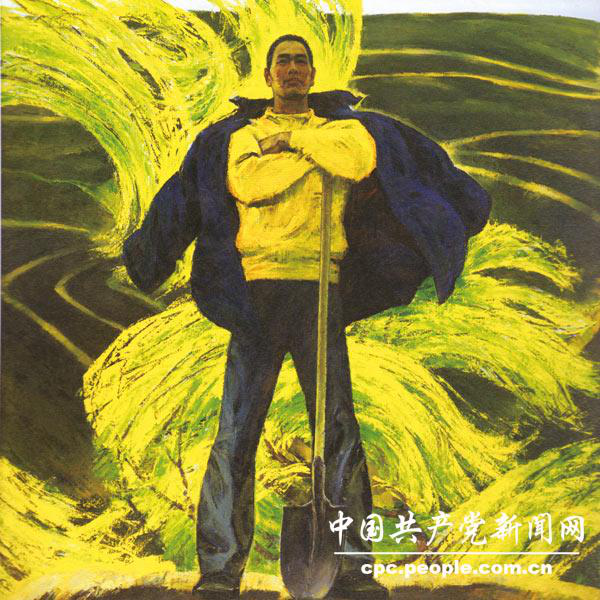

詹建俊:《潮》

美术点评:

詹建俊的《潮》创作于改革开放不久的1984年。画面以涌动绿潮的原野为背景,描写了一个充满信心,具有生命活力的青年农民形象。画面中,作者借刚刚发芽的杨柳树枝象征着春风吹拂人间,大地苏醒。这是对春天的描绘,也是对改革开放后社会焕发生机的描绘。整幅画面洋溢着春天的活力与生命的气息,作品曾荣获第六届全国美术作品金质奖章。

党史解读:

“青悠悠的那个岭,绿油油的那个山,丰收的庄稼望不到边”,这是1983年的电影《咱们的牛百岁》中的插曲。它展现了上世纪80年代前期中国农村改革复苏的景象。

经济体制的改革,首先在农村取得突破性的进展。在中央的支持和推动下,到1983年初,全国农村实行包产到户、包干到户的生产队达93%。农村家庭联产承包责任制实行后,把集体所有的土地长期包给各家农户使用,农民生产的东西,“保证国家的,留足集体的,剩下都是自己的”。这种责任制使农民获得生产和分配的自主权,把农民的责、权、利紧密结合起来,不仅克服“吃大锅饭”等弊病,而且纠正了管理过分集中、经营方式过分单一等缺点,受到农民的普遍欢迎。它促进了农业生产的发展,见效之快,是人们没有预想到的。许多地方一年就见效,农民收入大幅度增长,甚至翻了一两番。1982年9月党的十二大以后,经济体制改革全面展开。农村改革以稳定和完善家庭联产承包责任制为主要任务。到1987年,全国有1.8亿农户实行了这种责任制,占全国农户总数的98%。1983年10月,党中央作出决定,废除人民公社,建立乡(镇)政府作为基层政权,同时成立村民委员会作为群众性自治组织。

家庭联产承包制的普遍实行,人民公社制度的取消,为农村商品经济的发展创造了条件。党中央把农村经济纳入了有计划的商品经济的轨道,促使传统农业逐步向专业化、商品化、现代化方向发展。全国农村春潮涌动,繁荣兴旺。

刘大为:《晚风》

美术点评:

《晚风》是著名画家刘大为的代表作品。画作成功地刻画了改革开放的总设计师邓小平伟大而平凡的形象。画面上的小平同志安详地坐在家院中,自然放松,平和亲切。老人沉思的表情发人深省,折射出睿智与坚定。画面环境的处理写实且又富于装饰意味。表现手法在保持工笔画细腻典雅的基础上,又吸收了古典油画、素描的手法,使形象更加丰满。作品风格朴素,通过含蓄而有意味的形象,引发观众油然而生的敬仰之情。

党史解读:

20世纪八九十年代之交,党和国家的发展处在又一个紧要关头。苏联解体,东欧剧变,冷战结束。西方国家加紧对原社会主义国家的争夺和渗透,一些发展中国家呈现强劲发展势头,中国面临的严峻挑战仍然存在。面对复杂形势,一些人对社会主义前途缺乏信心,一些人对改革开放提出了姓“社”还是姓“资”的疑问。路该怎么走,能不能把改革开放和社会主义现代化建设继续推向前进,成为进入90年代后党必须解决的重大问题。

关键时刻,1992年1月18日至2月21日,邓小平先后视察武昌、深圳、珠海、上海等地。视察途中,他多次发表重要谈话强调,党的基本路线要管一百年,动摇不得。改革开放胆子要大一些,敢于试验。判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别。中国要警惕右,但主要是防止“左”。要抓住时机,发展自己,关键是发展经济。发展才是硬道理。在整个改革开放过程中必须始终坚持四项基本原则,必须反对腐败,廉政建设要作为大事来抓。这些谈话从理论上回答了长期困扰和束缚人们思想的许多重大认识问题,是把改革开放和现代化建设推向新阶段的又一个解放思想、实事求是的宣言书。党中央迅速将邓小平的南方谈话传达到全党。以邓小平南方谈话和党的十四大为标志,中国的改革开放和现代化建设事业,进入新的发展阶段。